湖南一初中女生遭霸凌,警方通报事件细节,引发社会广泛关注。这起事件不仅暴露了校园霸凌的严重性,更揭示了法治与教育在应对此类问题上的缺失。你或许会想,这究竟是怎么一回事?让我们从多个角度深入了解。

霸凌的阴影:校园中的隐形暴力

校园霸凌,这个话题总是让人心头一紧。根据中国青少年研究中心的调研,超过一半的未成年学生曾遭受过校园欺凌。这些欺凌形式多样,包括社交排斥、言语挤兑、物品侵犯、网络欺凌、情感操控和过度干涉。它们不像传统的肢体暴力那样显眼,却同样能给孩子带来深重的心理创伤。

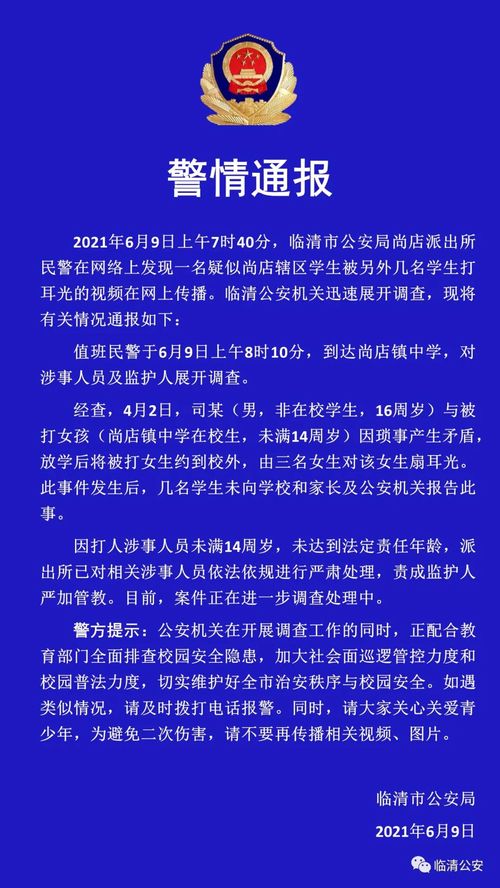

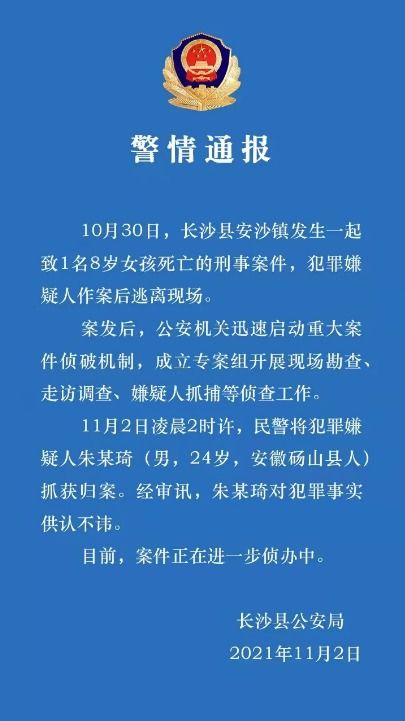

湖南这起事件中的初中女生,就长期遭受同学的欺凌。她们不仅诋毁她的长相,给她起难听的外号,还通过掌掴和辱骂等方式进行身体上的攻击。这种霸凌行为,让受害者感到孤立无援,甚至产生了抑郁的情绪。更令人痛心的是,这种霸凌行为并没有得到及时有效的制止,反而愈演愈烈。

法治的缺失:未成年人身份的异化

校园霸凌屡禁不止,背后是法律制度的漏洞。现行《未成年人保护法》对14周岁以下儿童犯罪采取教育为主的原则,这在一定程度上保护了未成年人,但也让部分学校将保护未成年人片面理解为对施暴者的无底线宽容。

在这起湖南事件中,校方最终的处理方案竟是让受害者休学“避风头”,而施暴者仅被口头批评。这种处理方式,不仅暴露了教育机构的息事宁人,更折射出我国校园霸凌治理中法律缺位的深层困境。

反观国际经验,日本和美国在校园霸凌治理上做得更为严格。日本2013年修订《欺凌防止对策推进法》,明确规定学校必须组建第三方调查委员会;美国38个州建立校园霸凌刑事入罪制度,13岁以上的严重施暴者需承担刑责。这些法治化解决方案证明,建立分级干预机制、打破法不入校园的思维定势,才是遏制霸凌的关键。

家长的困境:如何保护孩子免受伤害

作为家长,如何保护孩子免受校园霸凌的伤害?这不仅仅是一个教育问题,更是一个法律问题。根据《未成年人保护法》第130条,校园欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或恶意通过肢体、语言、网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身、财产或精神损害的行为。

如果孩子遭受了校园霸凌,家长首先要保持冷静,并对孩子进行安慰。因为有的孩子可能鼓起很大勇气才敢向父母或老师说出被霸凌的事情,而得到的第一反应却是“为啥不欺负别人,只欺负你”。这种被害者有罪论的态度,不仅会让孩子丧失对父母的信任,还会让他们在将来面对霸凌时,默默承受,甚至认为自己被霸凌是理所当然的。

家长要让孩子知道,父母时刻会给予他们最及时的保护和信任。除此之外,日常生活中我们也要教导孩子,做一个善良正直的人,并保护好自己,做到“不欺人,不畏人”。

社会的责任:构建校园霸凌防治体系

治理校园霸凌,需要全社会的共同努力。教育部近期公布的《校园安全综合治理条例(征求意见稿)》释放出积极信号,其中建立学生行为信用档案、完善校园暴力司法衔接机制等条款引发关注。这预示着我国校园霸凌治理正从和稀泥走向动真格。

构建校园霸凌防治体系,需要法治利剑与教育温度的双重加持。首先应推动专项立法,明确界定言语侮辱、网络暴力等新型霸凌形态,建立施暴者个人信息档案制度,对屡教不改者计入诚信系统。其次需建立分级响应机制:对初犯且情节轻微者实施心理干预,对造成人身伤害或精神创伤的恶性事件,14岁以上施暴者应依法追责。

反思与行动:让每个孩子都能安全成长

湖南一初中女生遭霸凌事件,再次敲响了校园霸凌的警钟。我们不能再对校园霸凌视而不见,不能再让受害者在沉默中承受痛苦。治理校园霸凌,需要法律的介入,需要教育的引导,更需要每个孩子的勇敢和智慧。

让我们共同努力,为每个孩子创造一个安全、和谐、充满爱的校园环境。只有这样,才能让每个孩子都能在阳光下健康快乐地成长。